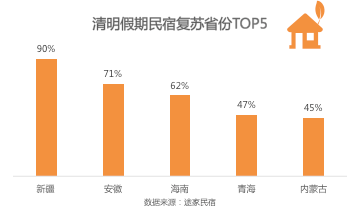

▲ 没有党河,就没有敦煌。摄影/徐海洋

120年前的6月22日,在中国西北的大漠之中,身躯瘦小的道士王圆箓,无意间扣开一面被黄沙掩埋的石壁——

敦煌藏经洞横空出世!

“沙出壁裂一孔,仿佛有光,破壁,则有小洞,豁然开朗,内藏唐经万卷,古物多名,见者多为奇观,闻者传为神物。”

藏经洞中不止“唐经万卷”——据学者不完全统计,那里堆满了写经、文书和文物6万多件。这些宝藏的重见天日,打破了大漠戈壁的宁静。

▲ 夕阳西下,莫高窟沐浴金光。摄影/徐海洋

“敦煌的女儿”樊锦诗先生说:中国的20世纪开初有两件大事值得记载——1900年,八国联军进入北京;同年,远在西北的敦煌莫高窟发现了藏经洞。

▲ 莫高窟第17窟,藏经洞。摄影/茹遂初

此后120年,这座边陲小城的命运,就卷入了近现代世界的风云际会。

而此前的2000年中,敦煌,则以“东西方文明十字路口”的显赫地位,对中国及世界的政治、经济、文化格局产生了深远绵长的影响。

▲ 西千佛洞,党河从佛窟下流经。摄影/吴健

在航海技术不足以支撑远航的遥远年代,河西走廊是当时中国最重要的开放通道,而敦煌又是最西端的桥头堡。

河西走廊是通往西域的咽喉,而敦煌则是“咽喉中的咽喉”——

向东,面向农耕文明为主体的中原腹地;

向西,沟通绿洲农业和商业文明混合的西域、中亚;

向南,通往半农半牧的青藏高原,进而与天竺文明发生联系;

向北,几乎没有险阻,可达游牧为主的蒙古高原。

▲ 祁连山脉,野马山-大雪山,冲积扇。摄影/傅鼎

因为敦煌,曾经的汉帝国能够顺利将整个西域纳入国家版图;

因为敦煌,历史上的乱世之时,这里能够成为中华文明的避难所;

因为敦煌,也才有了惊艳近现代世界120年的藏经洞文物;

……

何以是敦煌?她又何以改变中国?

凭什么敦煌能成“中国第一门户?”

敦煌,位于甘肃、青海、新疆三大省级行政区的交界处,东经93度与北纬40度在此交汇,距离首都北京的直线距离约为1850公里。

▲ 俯瞰敦煌城区,绿洲与沙漠咫尺之遥。摄影/傅鼎

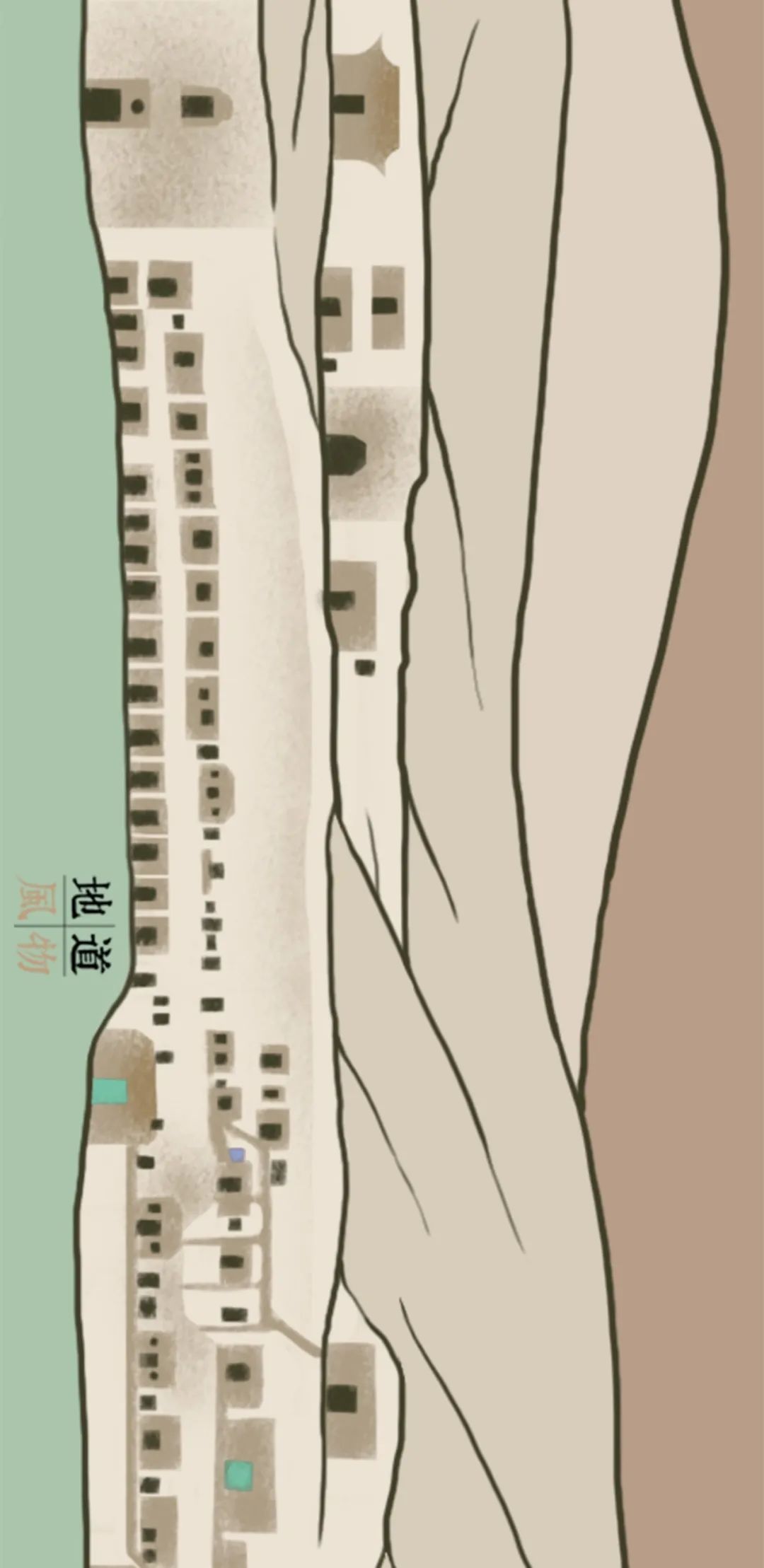

县级市敦煌总面积为3.12万平方千米,约相当于两个北京市的大小。但是,其20万的总人口,还不到北京天通苑总人口的1/3。这20万人几乎全部生活在敦煌4.5%的土地上——这弹丸之地,是被茫茫黄沙包围的绿洲。

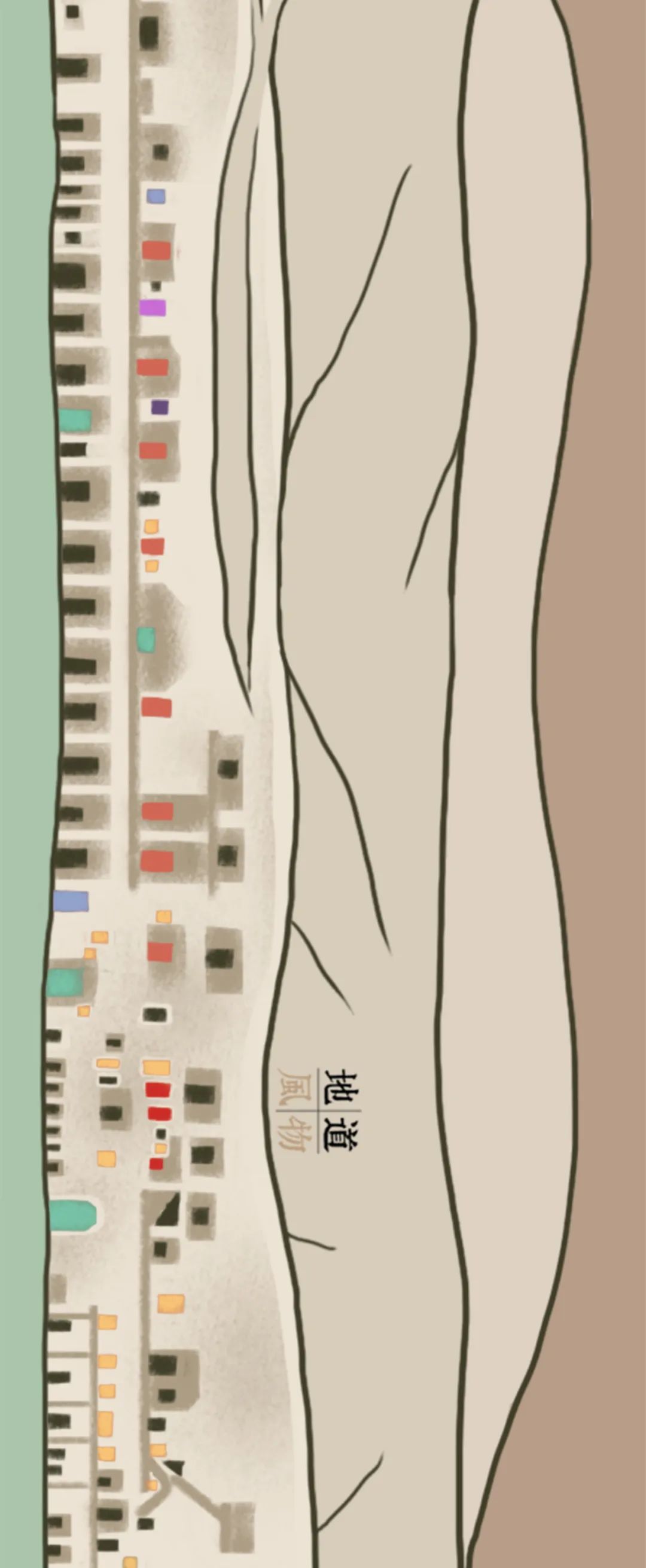

▲ 敦煌的母亲河——党河,在黄沙中盘旋。摄影/徐海洋

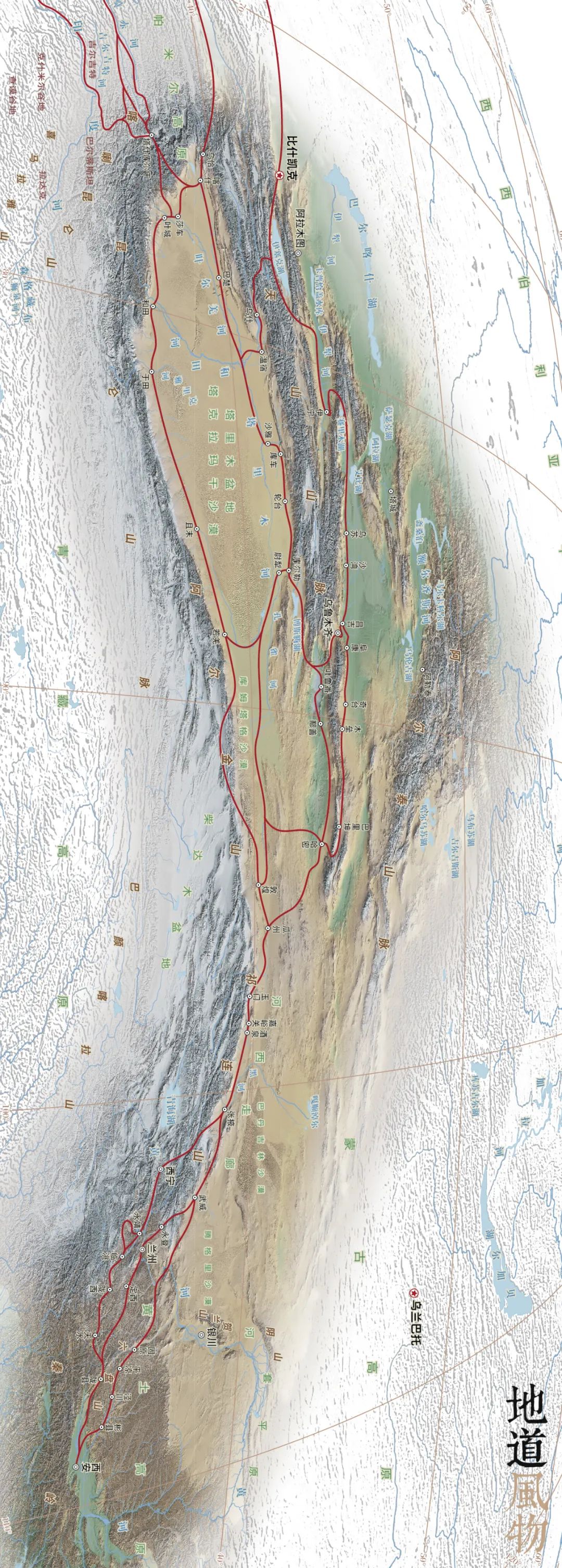

地形图上,我们可以这样找到敦煌的位置:辽阔的塔里木盆地几乎被黄沙所覆盖,其东部尽头处,一列弧形的大山隆起于青藏高原北部,这就是祁连山脉——沙漠与山脉交界地带,断裂的山谷中流出了两条弯弯的的内流河,左边的叫党河,右边的叫疏勒河。

党河下游,苍黄的荒原之上,一枚形如银杏叶的绿色地带,便是敦煌城所在的绿洲。

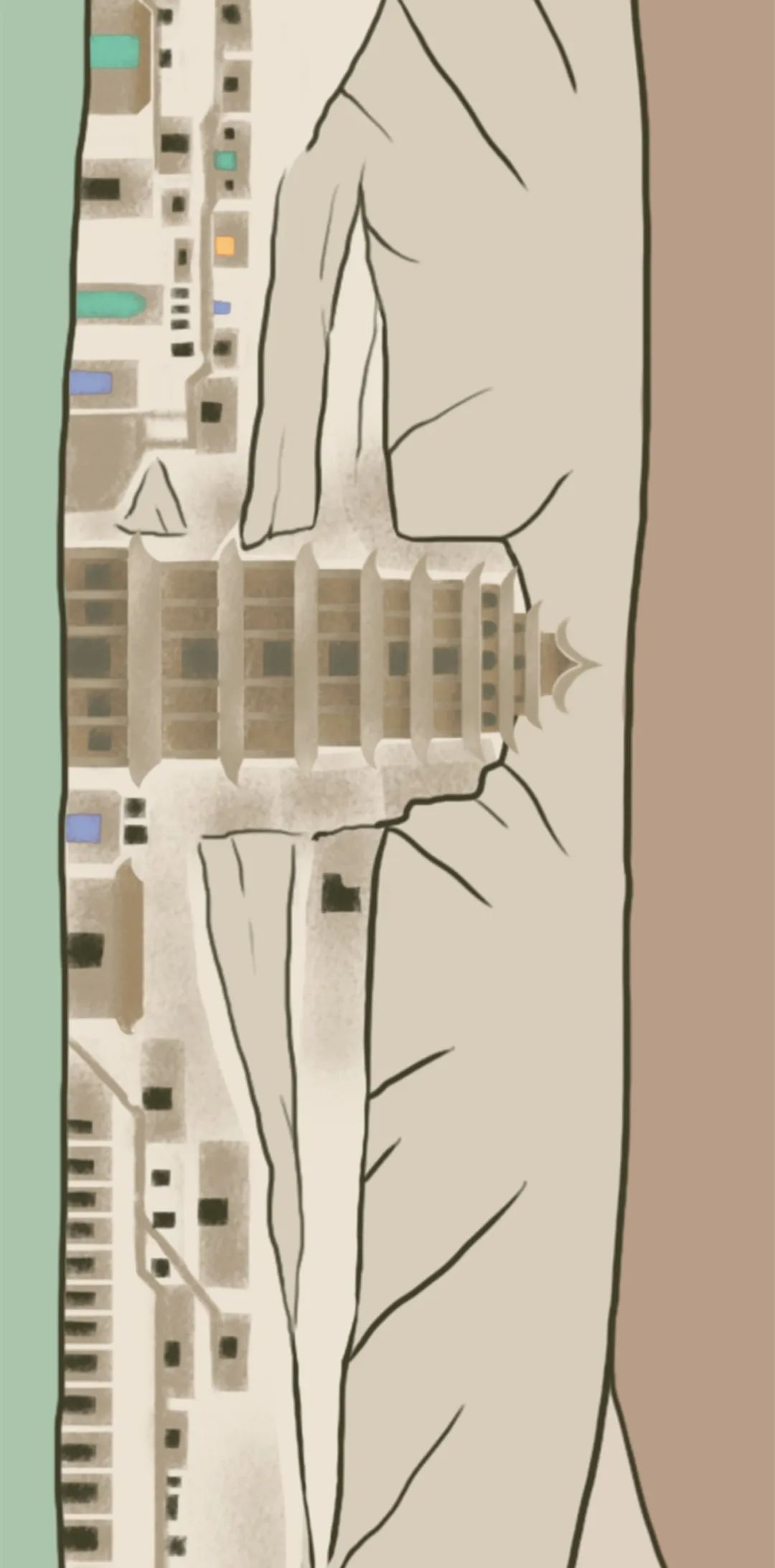

▲ 山环水绕的敦煌盆地,主要包括敦煌、玉门、瓜州三县市。制图/大仙工作室

青藏高原和蒙古高原遥相呼应,挤压出来一条狭长的河西走廊——敦煌位于走廊西端。在这里,特殊的地质构造孕育出一个相对独立的地理单元。源于祁连山中的党河、疏勒河流经的是一片相对低洼的区域,其四周均有隆起的山体和高地,把这里变成了一个小型盆地,地质上称为敦煌盆地。

▲ 祁连山下,玉门—昌马附近的的大冲积扇。 摄影/傅鼎

盆地的边沿,几乎勾勒出敦煌历史上第一个行政区敦煌郡的范围,今敦煌市、瓜州县、玉门市,均被圈入其中。昔日,明代《沙州卫志》以形象简练的文字描述它:

“雪山为城,青海为池,鸣沙为环,党河为带。前阳关后玉门,控伊西而制漠北。”

明代沙州卫大体为今敦煌市区域,是明初设立的军事重镇。这段话形象地道出了敦煌的地理形势:背靠祁连雪山和青海湖,城池被鸣沙山环绕,以发源于雪山的党河为裙带。

▲ 昔日的大漠雄关,如今只剩废墟。 摄影/徐海洋

频频出现在边塞诗里的阳关、玉门关是汉代设立的两座要塞,就像河西走廊西端的两扇大门,成为西域和内地之间的分野。很多人想不到,它们都在敦煌境内。

▲西出阳关无故人、春风不度玉门关——说的就是敦煌一带。 制图/Paprika

长期从事西域考古和研究工作的巫新华研究员这样评价敦煌:“它是关联西域和内地的国家第一门户。如何讲述中国对世界文明的贡献,最终的答案需要从敦煌这个地方寻找。”

祁连山下的绿洲,通往“天下”的枢纽

敦煌一带,属典型的温带大陆性气候,年平均降水量约为42.2毫米,但蒸发量却高达2505毫米,是我国最干旱的地区之一。

▲ 黄沙掩映下的敦煌市。摄影/徐海洋

如果没有巨龙一般的祁连山和发源于它的两条季节河,那敦煌所在地将是被塔克拉玛干、库姆塔格沙漠吞没,成为黄沙的海洋。

昆仑、喜马拉雅、横断山、祁连山犹如青藏高原的“围墙”——这四大围墙中,祁连山是平均海拔最低,最“平平无奇”的一道。但是,在孕育文明交流的通道上,它却是最关键的那个。

▲ 从皑皑雪山到河西走廊,垂直立体景观一目了然。 摄影/孙胜军

祁连山,坐落于青海、甘肃两省的天然边界,但你可不要因此而将它视为一条窄窄的线条。实际上,祁连山是由多条西北—东南走向的平行山脉和宽谷组成的山系,它东西长800公里,南北宽200—400公里。

▲ 祁连山南麓的门源盆地与冷龙岭。摄影/傅鼎

如果祁连山只是低矮的山体,别说没有敦煌,恐怕整个河西走廊都无法诞生城市。因为过低的高度,将无法拦截空中的气流,也无法形成皑皑雪山。祁连山海拔高度几乎在4000米—6000米之间,从东到西,齐刷刷的雪峰,犹如冰封的烽火台。

▲ 党河的发源地党河南山,是祁连山的组成部分。 摄影/傅鼎

祁连雪山中的3300多条冰川,为河流的发育创造了前提。直接为敦煌制造母亲河的山脉是大雪山、野马山、党河南山,它们都是祁连山的组成部分,三山之间的两道峡谷,流出了党河与疏勒河,前者的流淌养育了敦煌市,后者的蜿蜒灌溉了瓜州县和玉门市。

▲ 敦煌盆地东部的疏勒河,流经玉门、瓜州。 摄影/徐海洋

按照自然地理定律,多年平均降水量不足200毫米的地方理应是荒漠地带,但祁连山的挺身而出,挑战了铁律,他像一位身躯伟岸的父亲,用自己的头部收集空中水汽形成雪山冰川,然后让融化的冰水从身体的伤口流出——河流走到哪里,绿色就到达哪里。

▲ 水量丰沛的季节,沙漠好似小江南。图/视觉中国

山脉—冰川—河流—绿洲—城市—丝路……冥冥之中,大自然把这一切安排得严丝合缝。

从河西走廊到中亚,横亘着三列巨大的山系:天山、昆仑山、祁连山,它们不约而同地表达了对“天”的向往——昆仑、祁连原本的意思也是“天山”。祁连,是当地游牧民族的命名。

▲ 多彩的祁连山,作物、草原、丹霞交相辉映。 摄影/刘树逸

张骞凿空西域归来后,汉武帝将原来的“西域南山”命名为昆仑山。曾经很长一段时间,昆仑不仅包括今天的昆仑山脉,更是对秦岭—祁连—昆仑这条“中华龙脉”的总称。

▲ 帕米尔高原,是昆仑、天山等山脉的“山结”。 摄影/自贡的黄师傅

关中—河西—西域是丝绸之路在汉朝境内的主干道。在巫新华教授看来,这段丝绸之路穿行于三条与“天”有关的山系之间,堪称一条“通天之路”,它不仅是一条交通路线,而且肩负着“天下”——天下、天下,天山之下!中国人的“天下观”和地理思想,在这里得到形象的体现。

这三大山脉的交接之处,正是敦煌!

▲ 唐代丝绸之路(中国段)。制图/monk

敦煌,咽喉中的咽喉

公元前126年,经过一场曲折的地理探险,张骞回到了长安,他向汉武帝汇报时直接提到了敦煌:“始月氏居敦煌,祁连间。”

张骞最早说出的“敦煌”,很可能来自少数民族语言的音译。后来,“敦煌”又被这样阐释:“敦,大也。煌,盛也。”

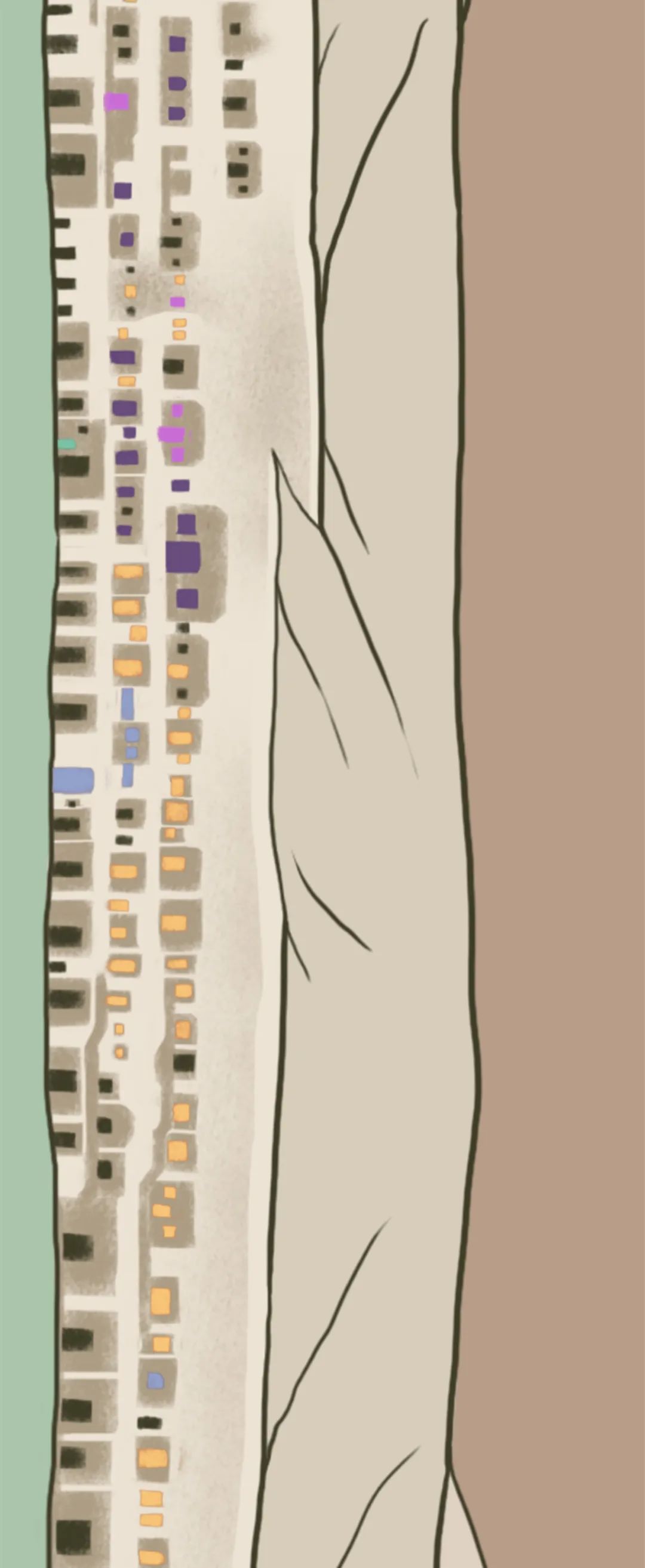

▲ 党河流经敦煌市区。 摄影/徐海

打通河西之后,汉武帝在河西走廊陆续设置了包括敦煌在内的“河西四郡”,这里是那个时代对外开放的前沿之地,地位好比今日东南沿海的特区,武威、张掖、酒泉、敦煌组成了狭长的“城市群”。

▲ 河西走廊,张掖市临泽县肃南裕固族自治县之间。摄影/李勇俊

四城之中,敦煌并不是最大的一个,却扼守着最关键的部位,航海技术不足以远航的条件下,河西走廊是最重要的开放通道,而敦煌又是最西端的桥头堡。河西走廊是通往西域的咽喉,而敦煌则是“咽喉中的咽喉”。

▲ 莫高窟地标“九层楼”。 图1摄影/伯希和;图2摄影/孙志军

从敦煌向东,通过河西走廊可抵达长安、洛阳两大古都;从敦煌向西,丝绸之路主干道分出三条支线:北路沿天山北麓延伸,中路在天山南麓游走,南麓一路串联起了昆仑山北麓的各个绿洲。

▲ 河西走廊是丝绸之路的咽喉枢纽,敦煌则是“咽喉中的咽喉”。制图/Paprika

东来西去的商人、使者都要驻足敦煌,从而确立了其作为国际商贸城市的地位。若将时光上溯到汉唐时期,这里就是一座华夏与边疆多元文化交融相会的“国际大都市”。

敦煌,如何改变中国

军事战略上,敦煌是“国家加油站”。

敦煌等四郡的设立,不仅巩固了对匈奴的胜利,更是第一次打通了东方和西方、农耕与游牧之间的任督二脉。河西走廊,是中原文明伸向大漠的一条手臂,敦煌所在的绿洲位于拳头部位。汉帝国向西开拓时,这个宝贵的绿洲是最近的一个加油站。

▲ 鸣沙山北麓,古称“沙井”的月牙泉。图/视觉中国

史书记载敦煌北部“水有悬泉之神”,说的是敦煌西部有一处叫“悬泉”的山泉流出,实在是神奇。此地位于敦煌市与安西县交界处,曾经坐落着那个时代最大的驿站之一——悬泉置。悬泉置背向山体,面向大漠,附近流出山泉为其提供了水源。

▲ 汉代悬泉置复原图。绘图/刘震宇

上世纪90年代,悬泉置遗址出土大量竹简及各类生活用品两万余件,可见其当年的繁忙。这是一座集邮局、驿站、军堡、招待所为一体的多功能机构。出土竹简记载年代显示,它的使用延续了近4个世纪。

▲ 图1;大方盘城遗址。摄影/李文博;图2:敦煌河仓城遗址。摄影/杨文杰

《汉书》记载,贰师将军李广利远征大宛曾屯六万大军于敦煌,携十万头牛、三万余匹马。从敦煌出发西进时,征集运送粮草的牲畜就有一万头以上。

有了敦煌这个补给站,汉帝国才能顺利将整个西域纳入管辖范围。汉代之后,尽管天下出现纷争,但北方王朝跟西域、中亚的沟通始终没有中断。

▲ 敦煌寿昌古城,是汉代敦煌郡龙勒县所在。摄影/徐海洋

经济商贸上,敦煌是“中转集散地”。

丝路畅通后,敦煌随之成为东西方商品的集散地。经过长途跋涉,绿洲里的敦煌是进入河西走廊的第一站;进入西域大漠之前,这也是中原商人、物品离开河西走廊的最后一站。汉唐时代的敦煌,是那个时代的最大通商口岸之一。

▲ 瓜州县锁阳城,始建于汉,兴于唐。摄影/李文博

敦煌城里常有丝绸等商品陈列于街市,各国商人云集,正所谓:“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下。”

敦煌遗书P3122的《王梵志诗》描述了唐代敦煌的集市:“兴生市郭儿,从头市内座。行行皆有铺,铺里有杂货。”莫高窟里的《胡商遇盗图》从侧面表明,敦煌是众多胡商聚居之地。

▲ 胡商遇盗图,莫高窟第420窟(壁画临摹)。绘画/马慧丽

东西交往中,敦煌是“文明的十字路口”

许多地方都号称“文明的十字路口”,敦煌是其中之一,而且地位极为特殊,因为其地理位置是其他地方所不具备的。

▲ 敦煌境内,分布着大量雅丹地貌。摄影/刘树逸

对于敦煌的特殊地位,季羡林先生有一句经典表述:

“中国、印度、希腊、伊斯兰……这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

盛世之时,敦煌是丝路枢纽、国家门户。乱世之时,她又勇于担当,成为中华文明的避难所。

▲ 耕作图,莫高窟第23窟(壁画临摹)。绘画/郭鑫慧

汉末以来,纵然中原出现动乱,敦煌也依然保持着“华戎所交大都会”的地位。恰恰因为动乱,远离中原的这处绿洲之城,反而成了很多中原世家大族的避难所。乱世之中,敦煌从一个军事、商业为主的边镇,渐渐成为文化重镇。

▲ 玉门关。摄影/杨文杰

魏晋时期,敦煌本土也诞生了索靖、索袭、宋纤、郭瑀等一批名家大儒,他们或设馆讲学,或著书立说。中原遭遇劫难的儒家文化,反而在敦煌得以保存和延续。

宋元以来,海上丝绸之路蒸蒸日上,陆上丝绸之路地位下降,敦煌这个曾经的国家开放门户也日渐沉没。明王朝不仅实行“海禁”,而且实行“陆禁”——嘉靖年间,朝廷关闭长城西端的嘉峪关,持续了1500多年的敦煌城,惨遭废弃。

▲ 锁阳城,原名苦峪城,玄奘曾来此讲经说法。摄影/李文博。

幸运的是,敦煌城南遗留了一个巨大的文化宝藏,它以雕塑、绘画、文书等“多媒体”的方式,形象定格了敦煌乃至中国从汉代到元代的文明成果。

敦煌,这里有无数个“中国之最”

唐代圣历元年(公元698年)《莫高窟佛龛碑》记载,敦煌莫高窟创始人叫乐僔,他于前秦建元二年(公元366年) 手持杖锡来到敦煌城东南,站在大泉河谷的他,看到夕阳下的鸣沙山时,眼前绽放出道道金光, 仿佛千佛显现。

▲ 被阳光染成金色的鸣沙山。 摄影/焦青

乐僔以为此地颇有佛缘,于是就雇佣工匠在鸣沙山悬崖上,开凿了第一间佛窟。后来,另一僧人法良, 在乐僔窟旁边开凿第二间。

乐僔、法良,拉开了莫高窟千年石窟营造史的序幕。

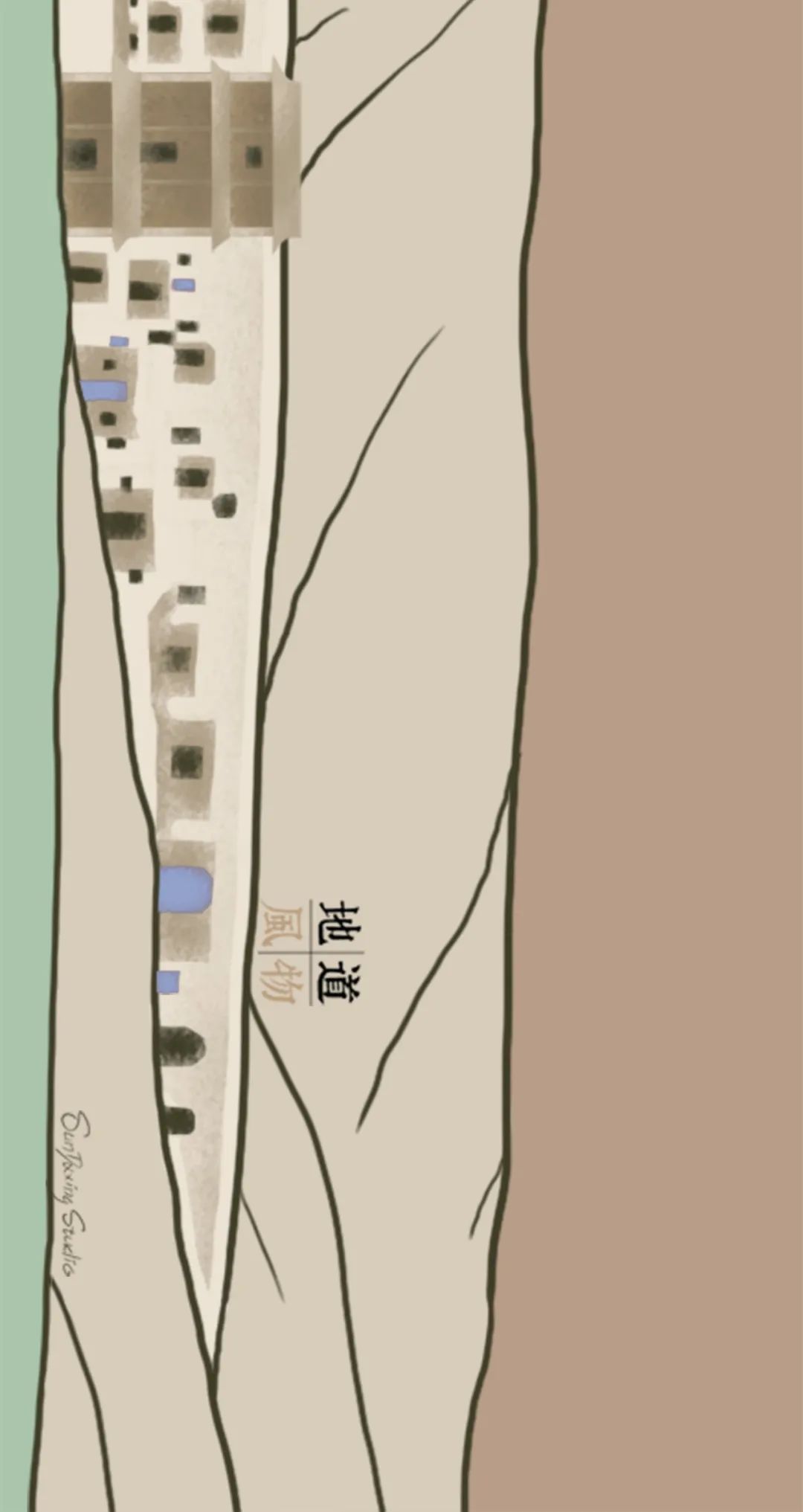

▲ 一座石窟,跨越千年的历史长卷。绘图/孙大仙工作室

从公元4世纪的十六国,到14世纪的元代,莫高窟连续开凿。至今,这里保存了735个洞窟、面积4.5万平方米的壁画、2415尊泥质彩塑、10余座历代木构建筑。其中,规模最大的是第16窟,占地面积268平方米;最小的是第37窟,高还不到一尺。

▲ 敦煌之眼,西千佛洞。 摄影/徐海洋

其中,隋唐两大统一王朝,营造的石窟占据了大部分。莫高窟之外,广义的敦煌区域还有西千佛洞、东千佛洞、榆林窟、五个庙石窟等石窟群。西夏、蒙元统治者笃信佛教,延续了造窟传统,瓜州县榆林窟就有大量西夏时期的石窟。

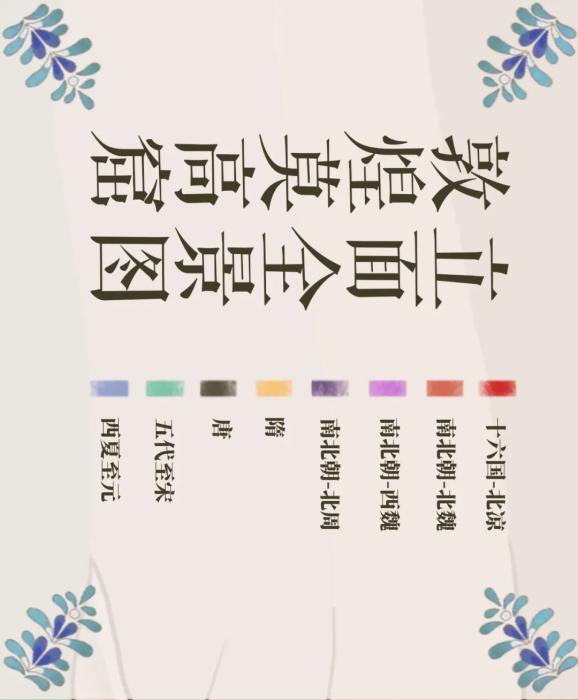

▲ 佛教东传,留下了长长的石窟带。制图/王跃

明嘉靖七年(公元1528年)嘉峪关封禁的那一刻起,历朝历代在敦煌积聚的“知识、见识、智慧和艺术”,被时间与风沙尘封起来。纵有清代重新开关,又在敦煌设县,也没有把莫高窟重新唤醒。

直到120年前,大约于北宋咸平五年(公元1006年)封闭的莫高窟第17窟,也就是藏经洞,被无意中发现。通过这个窗口,莫高窟这个文化艺术宝库,开始为世人熟知。

▲ 1907年的敦煌莫高窟藏经洞。 摄影/Aurel Stein

莫高窟与敦煌地方,可谓生死相依。荒废近400年后,正是因为莫高窟的存在,清朝在当地移民实边、恢复建制,先是设沙州卫,后又建立敦煌县。进入新时期,昔日敦煌县又升格为县级敦煌市,今辖9个镇。

▲ 1943年,敦煌县的城门。 摄影/李约瑟

敦煌仅占中国陆地面积的0.3%,其养育文明的绿洲又仅占敦煌总面积的4.5%——但,就是这微小的一隅之地,在文化上创造了无数个“中国之最”。

历史大事件张骞通西域,因为有了敦煌,才有了鲜活生动的图像记忆。初唐时期开凿的莫高窟第323窟中,有历史上最早的《张骞出使西域图》。

▲ 20世纪初期,张骞出使西域图。摄影/伯希和

▲ 张骞出使西域图,莫高窟第323窟,初唐时期。 摄影/孙志军

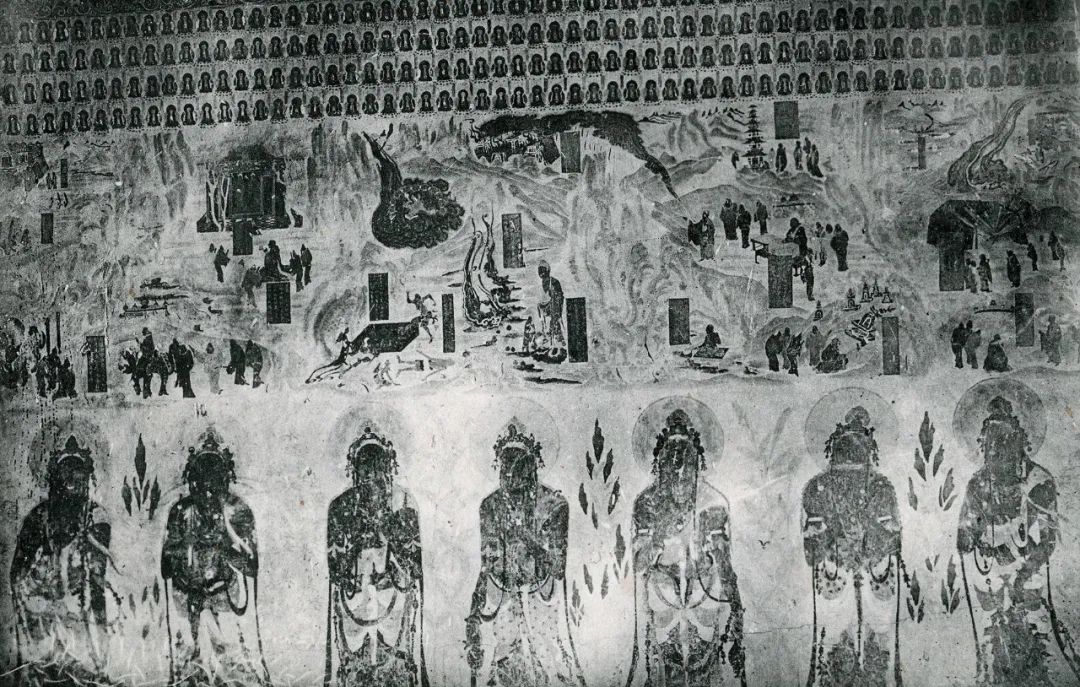

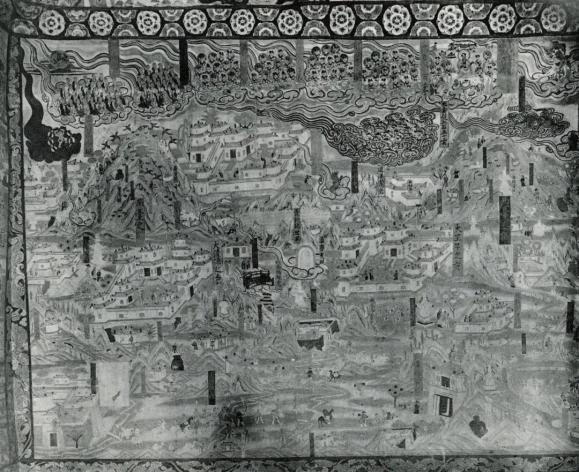

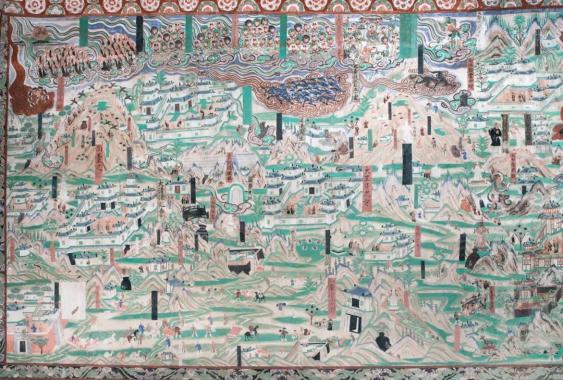

敦煌的一张壁画,为中国找到了稀世国宝。敦煌莫高窟第61窟西壁留下了史上第一幅 形象地图《五台山图》,有了它的指引,梁思成、林徽因在山西北部找到了完整存世的唐代木构建筑——五台山大佛光寺。

▲ 五台山图,莫高窟第61窟,五代时期。图1摄影/ ;图2摄影/孙志军

《全天星图》(现藏英国国家图书馆)是中国乃至全球现存最古老的星图,它最早发现于敦煌莫高窟第17窟,也就是藏经洞中。科技史学家李约瑟称这幅图是“一切文明古国流传下来的星图中最古老的一种”。

目前可见最早的僧人取经故事画像出自敦煌——2016年,敦煌研究院向外界披露了6幅《僧人取经图》,它们出自瓜州境内西夏时期的洞窟(注:属敦煌石窟范畴)里。

▲ 僧人取经图,榆林窟第3窟,西夏时期。 摄影/吴健

此外,这里还有世界最早的印刷品——敦煌《金刚经》,世界最早使用火枪的图像(MG.17655《降魔变》绢画),中国现存最早的佛经——前凉《法句经》,中国最高的泥塑佛像——莫高窟北大佛……

▲ 涅槃大佛,莫高窟第158窟,中唐时期。 摄影/吴健

今日的敦煌,虽然没有昔日“大都会”的辉煌,但她仍在以自己新的方式影响着中国,改变着世界。120年前敦煌藏经洞的重见天日,推动孕育了一门特色学科——敦煌学(并非正式学科,其实是对“敦煌研究”的一种表述)。

“敦煌在中国,敦煌学属于全世界。”季羡林先生这句话,如今已世人皆知。

▲ 120年前的一次发现,引发了敦煌文物外流。制图/Paprika

从古代的“国家门户”到今日的“国际显学”,两千多年以来,时代在变,但敦煌的本色依旧——她,依然是“看见”中国与世界联系的密码。